MyAstrology – ড. প্রদ্যুৎ আচার্য

MyAstrology – ড. প্রদ্যুৎ আচার্য

MyAstrology – ড. প্রদ্যুৎ আচার্য

MyAstrology – ড. প্রদ্যুৎ আচার্য

✍ লেখক: প্রদ্যুৎ আচার্য – MyAstrology, Astrologer & Palmist

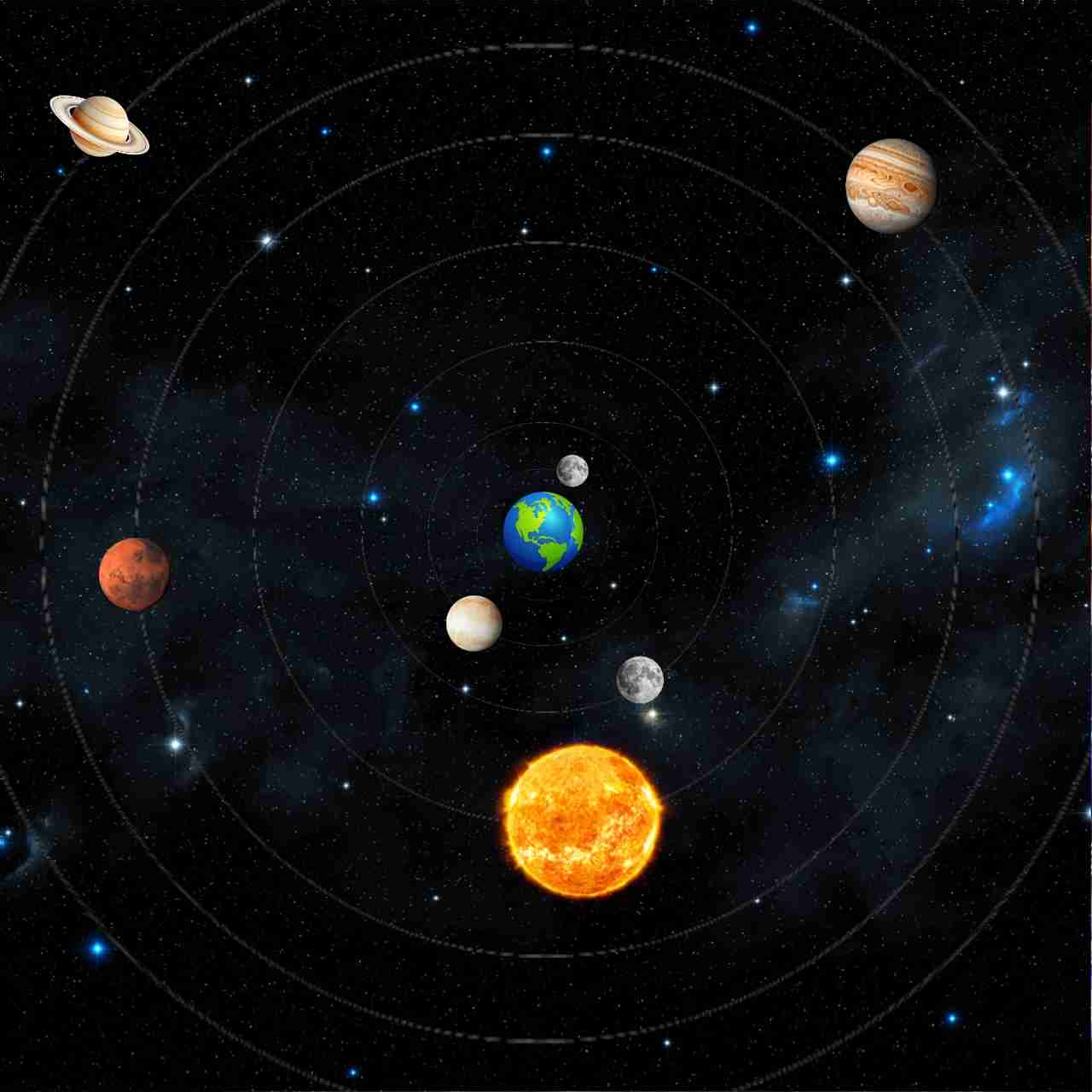

আমরা সকলেই জানি—মহাকাশে কিছুই স্থির নয়। সৌরমণ্ডল যেন এক বিশাল সঙ্গীতানুষ্ঠান, যেখানে প্রতিটি গ্রহ তার নিজস্ব ছন্দে তালে মেতে নাচছে। সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অবিরাম ঘূর্ণন, চাঁদের ধীরলয়ে প্রদক্ষিণ, আর নক্ষত্রদের নীরব জ্বলজ্বলে উপস্থিতি—সবই মিলিয়ে যেন এক মহাজাগতিক কাব্য।

কিন্তু ভাবুন তো—যদি একদিন এই নাট্যমঞ্চের মূলে থাকা পৃথিবীকে আমরা একেবারে থামিয়ে দিই? যদি সে আর ঘুরে না, না প্রদক্ষিণ করে? তাহলে আকাশের দৃশ্য কি আগের মতোই থাকবে, নাকি বদলে যাবে প্রতিটি গ্রহ-নক্ষত্রের নৃত্যের ধারা? এ প্রশ্ন শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, গভীর দার্শনিক ও—কারণ এতে লুকিয়ে আছে আমরা "বাস্তব" বলে যা দেখি তার আসল রূপ।

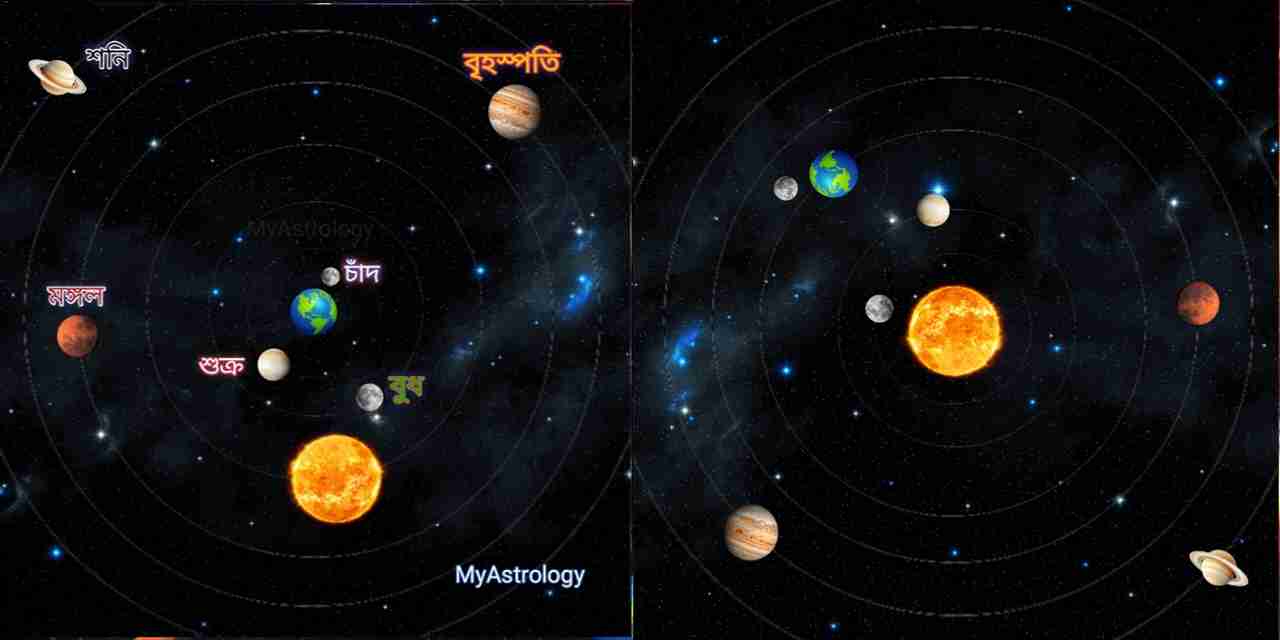

সৌরমণ্ডলের কেন্দ্রে অবস্থান করছে সূর্য—এক দীপ্তিমান মহাশক্তির গোলক, যার মহাকর্ষে আবদ্ধ রয়েছে আটটি গ্রহ, অসংখ্য উপগ্রহ ও নক্ষত্রখচিত ধূলিকণা। পৃথিবী প্রতি বছর সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে প্রায় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটে—যা আমাদের "সূর্য বৎসর"। চাঁদ, আমাদের নিকটতম মহাজাগতিক সঙ্গী, পৃথিবীর চারদিকে প্রদক্ষিণ অর্থাৎ এক চক্কর দেয় প্রায় ২৭.৩ দিনে, কিন্তু পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা যেতে সময় লাগে প্রায় ২৯.৫ দিন—এটাই "সিনোডিক মাস "।

পৃথিবীকে যদি আমরা স্থির ধরি, তবে সূর্য, চাঁদ ও সমস্ত গ্রহ-নক্ষত্র যেন প্রতিদিন আকাশে তার চারপাশে ঘুরছে বলে মনে হবে। এ দৃশ্য প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিদরা পৃথিবী-কেন্দ্রিক মডেল (Geocentric Model) দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। সূর্যসিদ্ধান্ত ও আর্যভটীয়-এর পাতায় আমরা পাই আকাশের এমন এক মানচিত্র, যেখানে সূর্য প্রতিদিন পূর্ব থেকে উঠে পশ্চিমে ডোবে, চাঁদ রাশিচক্রে দ্রুত ছুটে যাবে, আর মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি—সবাই তাদের নিজস্ব পথ ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হবে।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের বলেছে, আসলে পৃথিবীই ঘুরছে—কিন্তু দার্শনিকভাবে দেখলে, এই পার্থক্য আমাদের শেখায় যে "দৃষ্টি" ও "বাস্তবতা" সবসময় একই নয়। আমরা যা দেখি, তা হয়তো এক ভ্রম, কিন্তু সেই ভ্রমও আমাদের চিন্তা ও কল্পনার দরজা খুলে দেয়।

মানুষের আকাশ পর্যবেক্ষণের ইতিহাসে এক সময়ে সবচেয়ে জনপ্রিয় মডেল ছিল Geocentric Model — অর্থাৎ পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র, আর সূর্য, চাঁদ, গ্রহ ও নক্ষত্র সবাই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে।

এই ধারণা গ্রিক জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস টলেমি (Claudius Ptolemy)-এর Almagest গ্রন্থে অত্যন্ত বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানেও, বিশেষ করে সূর্যসিদ্ধান্ত ও আর্যভটীয় গ্রন্থে, পৃথিবী-কেন্দ্রিক পর্যবেক্ষণের বর্ণনা পাওয়া যায়।

এই মডেলে প্রতিদিন সূর্য, চাঁদ, গ্রহ, এমনকি পুরো নক্ষত্রপটকেও মনে হয় পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঘুরছে — যা আসলে পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে সৃষ্ট একটি ধারণা।

আমরা আকাশের দিকে তাকিয়ে যে গতি দেখি, তা আসলে আপাত গতি — বাস্তব গতি নয়, বরং পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা গতি।

উদাহরণ: আপনি যদি চলন্ত গাড়িতে বসে পাশের মাঠ দেখেন, মনে হবে গাছগুলো পিছনে চলে যাচ্ছে। বাস্তবে গাছ স্থির, আপনি এগোচ্ছেন।

Geocentric Model-এ ঠিক এইভাবেই মনে হয় — সূর্য, চাঁদ, গ্রহ ও নক্ষত্র সবাই আমাদের চারপাশে ঘুরছে, যদিও বাস্তবে পৃথিবী নিজেই ঘুরছে।

সবচেয়ে রহস্যময় ও কৌতূহল উদ্দীপক ঘটনা হলো Retrograde Motion — যেখানে দেখা যায়, কোনো গ্রহ কিছুদিনের জন্য উল্টো দিকে চলছে। এই ঘটনা বিশেষ করে মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনির মতো বাইরের গ্রহের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায়।

Geocentric Model এই ঘটনাকে ব্যাখ্যা করেছিল Epicycle (ছোট বৃত্ত) ও Deferent (বড় বৃত্ত)-এর ধারণা দিয়ে। অর্থাৎ, গ্রহ একটি বড় বৃত্ত বরাবর ঘোরার পাশাপাশি একটি ছোট বৃত্তেও ঘোরে, যার ফলে মাঝে মাঝে উল্টো দিকে চলা মনে হয়।

উদাহরণ: ভাবুন, আপনি দৌড় প্রতিযোগিতায় আছেন এবং পাশের লেনে ধীরে চলা একজনকে ওভারটেক করলেন। ওভারটেক করার মুহূর্তে মনে হবে — সে আপনার তুলনায় কিছুক্ষণের জন্য পিছনে যাচ্ছে। আকাশে বাইরের গ্রহদের Retrograde Motion ঠিক এরকমই দেখায়।

ছবির সূত্র: NASA ও ISRO-এর প্রকাশিত সৌরজগতের গ্রাফিক্স অথবা স্বতন্ত্র ইলাস্ট্রেশন।

Heliocentric Model: ১৫৪৩ সালে নিকোলাস কপারনিকাস (Nicolaus Copernicus) তাঁর বই De revolutionibus orbium coelestium-এ প্রস্তাব করেন যে, সূর্য সৌরমণ্ডলের কেন্দ্র এবং সমস্ত গ্রহ (পৃথিবীসহ) সূর্যের চারদিকে ঘোরে। পৃথিবী প্রতিদিন নিজ অক্ষে ঘোরে (Rotation) এবং বছরে একবার সূর্যের চারদিকে ঘোরে (Revolution)।

Geocentric Model: প্রাচীন গ্রিস ও ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে জনপ্রিয় ছিল। পৃথিবীকে স্থির ধরে সূর্য, চাঁদ ও গ্রহদের পৃথিবীর চারপাশে ঘুরতে দেখা যায়। গ্রিক জ্যোতির্বিদ Claudius Ptolemy-এর Almagest ও ভারতীয় সূর্যসিদ্ধান্ত-এ এর বিশদ বর্ণনা রয়েছে।

Geocentric Model-এ গ্রহদের আপাত গতি বোঝাতে “Epicycle” এবং “Deferent” ধারণা ব্যবহার করা হয়।

Heliocentric Model-এ গ্রহের গতি ব্যাখ্যা করা হয় সরল কক্ষপথ দিয়ে, যেখানে জোহানেস কেপলার (Johannes Kepler)-এর তিনটি সূত্র প্রযোজ্য:

আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান, ISRO ও NASA-এর সব গবেষণা Heliocentric Model-এর উপর ভিত্তি করে। পর্যবেক্ষণ ও গণনা পুরোপুরি মিলেছে। স্যাটেলাইট, স্পেস প্রোব ও গ্রহ মিশনের সঠিক পথ নির্ধারণ শুধুমাত্র সূর্য-কেন্দ্রিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। Geocentric Model পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক হলেও প্রকৃত গতি বোঝায় না।

| বিষয় | Geocentric Model | Heliocentric Model |

|---|---|---|

| কেন্দ্র | পৃথিবী | সূর্য |

| জটিলতা | বেশি (Epicycle, Deferent প্রয়োজন) | কম (কক্ষপথ + কেপলারের সূত্র) |

| সঠিকতা | সীমিত (শুধু চাক্ষুষ মিল) | উচ্চ (গাণিতিক ও পর্যবেক্ষণ মিল) |

| পর্যবেক্ষণ | চাক্ষুষভাবে সহজ | টেলিস্কোপ/মডেল প্রয়োজন |

| আধুনিক ব্যবহার | নেই | সব মহাকাশ গবেষণা ও মিশন |

| প্রস্তাবক | টলেমি, সূর্যসিদ্ধান্ত | কপারনিকাস, কেপলার, গ্যালিলিও |

সূত্র: Copernicus (1543) — De revolutionibus orbium coelestium, Claudius Ptolemy — Almagest, ISRO & NASA Solar System Graphics

ভাবুন, আপনি সূর্যের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। চারপাশে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি… সব গ্রহ তাদের নিজ নিজ পথে ঘুরছে।

Heliocentric Period মানে হলো — কোনো গ্রহ সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ ঘুরে আসতে যত সময় নেয়।

পৃথিবীর জন্য এটি ১ বছর বা প্রায় ৩৬৫ দিন। কিন্তু প্রতিটি গ্রহের এই সময় আলাদা, কারণ সূর্য থেকে তাদের দূরত্ব ভিন্ন।

জ্যোতির্বিদ Johannes Kepler ৪০০ বছর আগে বলেছিলেন —

"গ্রহ যত দূরে, তার ঘুরতে তত বেশি সময় লাগে।"

তাঁর তৃতীয় সূত্র:

T² ∝ R³

পৃথিবী → R = 1 AU, T = 1 বছর

মঙ্গল (Mars) → R = 1.524 AU

গণনা:

অর্থাৎ, মঙ্গল সূর্যকে একবার ঘুরতে প্রায় ১ বছর ১১ মাস সময় নেয়।

| গ্রহ (Planet) | দূরত্ব (AU) | কক্ষপথকাল (বছর) | দিন |

|---|---|---|---|

| Mercury (বুধ) | 0.387 | 0.241 | 88 |

| Venus (শুক্র) | 0.723 | 0.615 | 225 |

| Earth (পৃথিবী) | 1.000 | 1.000 | 365 |

| Mars (মঙ্গল) | 1.524 | 1.88 | 687 |

| Jupiter (বৃহস্পতি) | 5.203 | 11.86 | 4,332 |

| Saturn (শনি) | 9.537 | 29.46 | 10,759 |

| Uranus (ইউরেনাস) | 19.191 | 84.01 | 30,687 |

| Neptune (নেপচুন) | 30.07 | 164.8 | 60,190 |

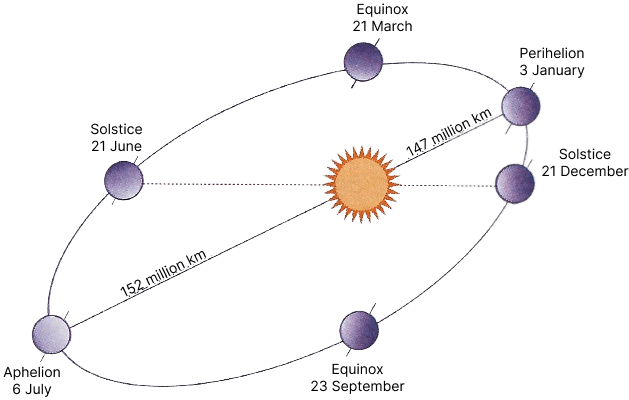

সব গ্রহ উপবৃত্তাকার (Elliptical) কক্ষপথে ঘোরে, যেখানে সূর্য থাকে উপবৃত্তের এক ফোকাসে।

Kepler’s 2nd Law বলছে — গ্রহ সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

সূত্র: Johannes Kepler — Harmonices Mundi (1619), NASA — Solar System Exploration, ISRO — Space Science Data

ভাবুন, আপনি পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছেন। কোনো গ্রহ কখনো সূর্যের একপাশে, কখনো অন্যপাশে দেখা যায়। Synodic Period মানে হলো —

"পৃথিবী থেকে দেখা কোনো গ্রহের একই অবস্থানে (যেমন Opposition বা Conjunction) ফিরে আসতে যত সময় লাগে।"

পার্থক্য মনে রাখুন:

Heliocentric Period (Tₘ) = 1.88 বছর

পৃথিবীর Period (Tₑ) = 1 বছর

সূত্র:

1/S = | (1/Tₑ) - (1/Tₘ) |

গণনা:

অর্থাৎ, পৃথিবী থেকে মঙ্গলকে একই অবস্থানে ফিরতে দেখতে প্রায় ২ বছর ৫০ দিন লাগে।

মূল কারণ হলো Relative Speed বা আপেক্ষিক গতি। সূর্যকে কেন্দ্র ধরে সব গ্রহ আলাদা গতিতে ঘুরছে। পৃথিবীও চলমান, তাই পৃথিবী থেকে গ্রহগুলির গতি কখনো “মিলিত” (ভেতরের গ্রহ), কখনো “বিয়োগ” (বাইরের গ্রহ) আকারে দেখা যায়।

| গ্রহ (Planet) | Heliocentric Period (T, বছর) | Synodic Period (S, বছর) | দিন |

|---|---|---|---|

| Mercury (বুধ) | 0.241 | 0.317 | 116 |

| Venus (শুক্র) | 0.615 | 1.60 | 584 |

| Mars (মঙ্গল) | 1.88 | 2.136 | 780 |

| Jupiter (বৃহস্পতি) | 11.86 | 1.092 | 399 |

| Saturn (শনি) | 29.46 | 1.035 | 378 |

বাইরের গ্রহ যখন পৃথিবী “ওভারটেক” করে, তখন আকাশে তারা কিছুদিনের জন্য পেছনে চলা (Retrograde) মনে হয়।

এই “পেছনে যাওয়া” সময় Synodic Periodের অংশ। উদাহরণস্বরূপ, মঙ্গল প্রায় ৭২ দিন Retrograde থাকে, যা প্রতি ৭৮০ দিনে (তার Synodic Period) একবার ঘটে।

সূত্র: NASA — Solar System Dynamics, ISRO Space Applications Centre, Jean Meeus — Astronomical Algorithms

রাশিচক্র হল আকাশের ৩৬০° একটি কাল্পনিক বৃত্ত, যা ১২টি সমান ভাগে বিভক্ত — প্রতিটি ৩০° করে। প্রতিটি ভাগ একটি রাশি নামে পরিচিত (মেষ ♈ থেকে মীন ♓ পর্যন্ত)।

সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহগুলো এই বৃত্ত বরাবরই চলে, যাকে আমরা ক্রান্তিবৃত্ত (Ecliptic) বলি।

| পরিভাষা | অর্থ | গণনার ভিত্তি | উদাহরণ |

|---|---|---|---|

| Sidereal Period | কোনো গ্রহের স্থির নক্ষত্রের তুলনায় একবার প্রদক্ষিণের সময় | নক্ষত্র পট | মঙ্গল: 687 দিন |

| Synodic Period | পৃথিবী থেকে দেখা একই অবস্থানে ফিরে আসার সময় | পৃথিবী ও গ্রহের আপেক্ষিক গতি | মঙ্গল: 780 দিন |

Sidereal Period = “আসল” একবার ঘোরা (প্রকৃত কক্ষপথকাল)

Synodic Period = “আমাদের চোখে” একবার ফিরে আসা (আপেক্ষিক অবস্থানকাল)

বৈদিক জ্যোতিষে প্রতিটি গ্রহকে একটি রাশি পার হতে যত সময় লাগে তা তার Sidereal Period এর উপর নির্ভর করে। নিচের টেবিলটি গড় মান (Heliocentric data) অনুসারে:

| গ্রহ | Sidereal Period (দিন) | ১ রাশি পার হতে সময় | পুরো রাশিচক্র (১২ রাশি) |

|---|---|---|---|

| চন্দ্র 🌙 | 27.3 | ~2.25 দিন | 27.3 দিন |

| বুধ ☿ | 88 | ~7.33 দিন | 88 দিন |

| শুক্র ♀ | 225 | ~18.75 দিন | 225 দিন |

| সূর্য ☀ | 365.25 | ~30.44 দিন | 365.25 দিন |

| মঙ্গল ♂ | 687 | ~57.25 দিন | 687 দিন |

| বৃহস্পতি ♃ | 4333 | ~361 দিন | 12 বছর |

| শনি ♄ | 10759 | ~898 দিন | 29.46 বছর |

Sidereal Period → 11.86 বছর (সূর্য-কেন্দ্রিক)

Synodic Period → 1.092 বছর (~399 দিন, পৃথিবী থেকে দেখা)

মানে, বৃহস্পতি আবার একই রাশিতে ফিরতে ~12 বছর লাগে, কিন্তু পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট অবস্থান মিলতে বছরে একবারের মতো দেখা যায়।

বৈদিক জ্যোতিষে:

সূত্র: ISRO, US Naval Observatory

সূর্য বৎসর হলো পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করতে যে সময় নেয়।

চন্দ্র বৎসর হলো চাঁদের এক পূর্ণ চক্র (নতুন চাঁদ থেকে নতুন চাঁদ) গড়ে ১২ বার সম্পন্ন হওয়ার মোট সময়।

অর্থাৎ, চন্দ্র বছর সূর্য বছরের তুলনায় প্রায় ১০ দিন ২১ ঘণ্টা ছোট।

| বছর প্রকার | দিন | ঘণ্টা | মিনিট | সেকেন্ড | সূর্য বছরের তুলনায় পার্থক্য |

|---|---|---|---|---|---|

| সূর্য বৎসর | 365 | 5 | 48 | 46 | — |

| চন্দ্র বৎসর | 354 | 8 | 48 | 36 | ~১০ দিন ২১ ঘণ্টা ছোট |

চন্দ্র বছর সূর্য বছরের চেয়ে ছোট হওয়ায়, হিন্দু পঞ্জিকায় প্রায় ৩ বছরে একবার অতিরিক্ত মাস যোগ করা হয়, যাকে অধিমাস বা মলমাস বলা হয়।

এর ফলে উৎসব ও ঋতুর সামঞ্জস্য থাকে — যেমন, দুর্গাপূজা সবসময় শরৎ ঋতুতেই আসে।

তিথি হলো চাঁদের সূর্যের সাথে আপেক্ষিক কৌণিক দূরত্ব (Angular Distance) ১২° বাড়তে যত সময় লাগে।

হিন্দু পঞ্জিকা চন্দ্র-সূর্যসিদ্ধ (Lunisolar) পদ্ধতিতে তৈরি হয়।

সূত্র:

তিথি সংখ্যা = (চাঁদের দ্রাঘিমা – সূর্যের দ্রাঘিমা) ÷ 12°

যখন এই পার্থক্য ১২°, ২৪°, ৩৬° … হয়, তখন নতুন তিথি শুরু হয়।

এই পার্থক্য জমে তিন বছরে প্রায় ৩০ দিন হয়।

যখন কোনও মাসে দুটি অমাবস্যা পড়ে কিন্তু মাঝখানে সূর্য সংক্রান্তি হয় না, তখন সেই মাসকে অধিমাস বলা হয়।

অধিমাসে কোনও বড় উৎসব হয় না, তবে ধর্মীয় অনুশীলন ও দানপুণ্যের জন্য শুভ ধরা হয়।

অধিমাস যোগের মাধ্যমে চন্দ্র ক্যালেন্ডার আবার সূর্য ক্যালেন্ডারের সাথে মেলানো হয়।

যদি কোনও বছরে দুর্গাপূজা অক্টোবরে হয়, পরের বছরে তা সেপ্টেম্বর বা নভেম্বরেও হতে পারে — সবটাই তিথি ও সূর্যের আপেক্ষিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে।

২০২০ সালে আশ্বিন মাসে অধিমাস হয়েছিল, তাই সেই বছরের কিছু উৎসব পরের বছরে এক মাস পিছিয়ে গিয়েছিল।

তিথি, গ্রহের গতি ও পঞ্জিকার সূক্ষ্ম গণনা শুধু অঙ্ক নয় – এগুলো আমাদের উৎসব ও জীবনের ছন্দের মূল রহস্য। MyAstrology – জ্যোতিষ ও হস্তরেখাবিদ্ ড. প্রদ্যুৎ আচার্য আপনাকে দেবেন বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও প্রাচীন জ্ঞানের সমন্বয়ে নির্ভুল ব্যাখ্যা।

📲 WhatsApp এ যোগাযোগ করুন 💳 এখনই পেমেন্ট করুন🔒 নিরাপদ অনলাইন পেমেন্ট | 📞 সরাসরি ফোন/হোয়াটসঅ্যাপ পরামর্শ